心得及び遵守事項(一般)

学科(2級)

- ここでは,おおまかな事項を記載していますので,独学で勉強される方は,市販の教本や問題集を1冊購入しておくことをお勧めします。なお,このページでも過去問題集を紹介しておりますので,ご利用ください。

- このページでは,図や絵の記載が少なく理解しずらいかもしれませんが,今後,順次,追加等していきたいと思います。

- 勉強の方法は,市販のテキストを一度軽く読み,その後,問題集を解いていきます。そこで,もう一度,テキストと照合します。これを繰り返します。

- 試験自体は,過去問題がそのまま出題されるのがほとんどですので,難しい試験ではありません。車の免許の学科試験と同じです。

- 当然のことながら,2級に比べて1級は難しい問題(海図の使用やエンジンなど機関に関する問題など)となります。

- 天気,気象やメカに強い,好きな人はそうでもありませんが,苦手な人はちょっと苦労します。

項目

第一科目 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項

- ここでは,12問,常識的なことを問われる問題が出題されます。

- 天気が崩れそうなので慌てて出航した?

- 周囲に他の船舶がいなかったので,お酒を飲んで運転した?

- 救命胴衣は,人数分ないが気にせず出航した?

- 適当でないもの,正しいもの,誤っているもの,正しくないもの,正誤の判断をしどちらかを選ぶもの,などの正誤式で出題されます。

- 緊張しないで取り組んでいきましょう。

水上交通の特性

陸上との交通の違い

- 右側通行が原則

- すべての方向から船舶が近づいてくるので,常に360度全方向に注意する。

- 港内や一部の航路内では速度が制限されている。

- 風や潮流の影響を受けるため,同じ位置に留まったり,直進を保つことは陸上ほど簡単ではない。

- ブレーキがないので急停止することはできない。

- 燃料が不足した場合,すぐに補給することができない。

- 自分の位置を確認するのが難しくなる場合がある。

- 緊急の場合に備えて連絡手段を確保しておく。

水域利用者の特性及び注意事項

- 大型船

- 船首前方の死角が大きく,周囲の小型船は見えにくい。

- 舵の効きが悪く,変針するまでに時間がかかる。

- 惰力が大きく急には止まれない。

- 船体が大きく実際より速力が遅く見えることがある。

- ヨット

- 帆走中は風に向かって航行するのは難しいので,ジグザグに航行することがある。

- 帆が死角となり,周囲の状況が把握できないことがある。

- 帆をおろしてエンジンだけで航行することがある。

- 水上オートバイ

- 高速で走行する。急旋回,転倒することが多い。

- 釣り船

- 近くを航行する場合は引き波を立てないようにする。

- 漂泊している場合が多く,釣りに熱中して見張りが手薄になっている場合がある。

- 警笛を鳴らして,避航を求めてはいけない。

- ダイバー船

- 常時警戒船が付いているとは限らない。

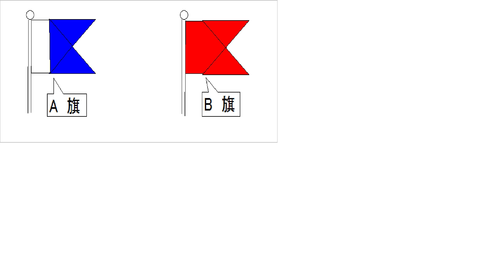

- 国際信号旗のA旗を掲げなければならないが,忘れている場合もあるので注意する。

- ダイバーが近くにいる可能性があるので,その水域を航行する場合はエンジンを止めるか,低速でダイバーのいないことを注意しながら航行する。

- 危険物の荷役・運搬船

- 国際信号旗のB旗を掲げている船には,近づかない。

- 国際信号旗のB旗を掲げている船には,近づかない。

- 操業中の漁船

- 漁具を引いている場合もあるので船尾側を離れて航行する。

- やむを得ず近くを航行するときは,速力を落として引き波を立てないようにする。

- 2隻で作業している場合もあるので注意する。

- 自船の存在を示すために警笛などを鳴らしながら航行してはいけない。

漁具等に対する注意

- 漁具は風や波などにより,見え隠れする場合がある。

- 漁具の目印には,ブイや発砲スチロール,旗のついた竹竿などがある。色や大きさは統一されていない。

- 漁具の設置されている水域からはできるだけ離れて航行し,やむを得ず近くを航行する場合は,引き波を立てないよう低速で航行する。

- 魚網をプロペラに巻きつけてしまったときは,直ちにエンジンを停止し,推進器を引き上げて取り除く。

- ※ 漁法についてはいろいろな方法がありますが,その方法が図で示されており,正誤を問う問題が出題されます。ですから,教本に書かれている漁法などには必ず目を通しておいてください。

- 問題は難しくはありません。例えば,2隻の漁船で行っている底引き網漁の図がかかれており,次のAとBの記述についての正誤を判断しなさいというような問題です。

事故の発生状況

- プレジャーボートの海難事故の傾向

- 毎年増加傾向にある。

- 海岸から3海里以内の水域で発生しているものが多い。

- 10年以上の経験者を有する船長の下での事故が多く発生している。

- 原因の大半は,見張り不十分や機関取扱の不良などの人為的ミスである。

- 事故種別は,機関故障,衝突,乗揚げ,転覆などである。

- 機関故障は,機関の取扱不良によるもの。

- 衝突は,見張り不十分によるもの。

- 乗揚げは,船位不確認・水路調査不十分である。

小型船舶の船長の心得

船長の役割と責任

- 船長の役割

- 船と同乗者の安全を守る船の最高責任者である。

- 操船に関しては,迅速・的確に判断し同乗者に対してはリーダーシップを発揮する。

- 免許所持者が多数乗り込む場合は,誰が船長か役割分担を決めておく。

- 船長の責任

- 安全運航の確保・出航前の安全運航の準備

- 同乗者の行為に関しても船長が責任を取らなければならない。

- 事故を起こした場合は,刑事・民事の責任を負う。

- 海難を起こした場合は,海難審判にかけられる。

- 行政処分として,免許の取り消し,業務の停止,戒告を受ける。

シーマンシップと海のマナー

- 引き波の影響を考え速力を落として航行する場所

- 港内やろかい船,停泊船,船だまりの近く

- 航行中近づかない場所

- 海水浴場,ダイバーが潜水している海面,工事や作業区域

- 近くに遊泳者がいる場合は,直ちに停船する。

- ごみは持ち帰る。海には捨てない。

- 沖合いでは,遭難信号と間違うような合図は行わない。

- 他船の故障・事故に遭遇したときはできるかぎり救助する。

- 釣りをする場合

- 航路内及びその付近では釣りをしない。しっかりと見張りをすること。

- 海岸の利用

- 自動車などで海岸を荒らさない,不法な場所にトレーラーなどを駐車しない。

- 航路標識に船を係留しない。近くに漂泊しない。航路標識と間違うような灯火をしない。

- 航路標識の事故を発見したときは,海上保安部に連絡する。

安全航行をするための船長の心得

- 航海計画を立てる

- 航海経験の多い水域でも立てる。

- 単独航海はできる限り避ける。

- 燃料の消費量を計算する

- 海・潮流の流向,乗船人員,積荷の量,航行予定速力,予備の燃料

- 漁網の設置場所,暗礁の所在,潮流の状況などの調査

- マリーナ・家族へ出航するときの連絡

- 行動予定水域,帰港予定時刻,同乗者の氏名,途中で非難した場合など

- 気象情報に注意する

- 天気予報を調べる。

- 新聞,テレビ,ラジオ,電話(177)

- 干潮,満潮,日没時刻

- 天候が悪くなるときは出航しない。

- 観天望気(かんてんぼうき)(風向き,雲の動き,その土地での言い伝えなどから判断する天気)を行う。

- 天候が悪化した場合は,ためらわずに帰港する。

- 天気予報を調べる。

- 出航前の注意

- 出航前の点検は必ず行う。

- 短時間航海,前の航海が順調,定期検査を受けて間もない,新しい船であるというときも必ず点検する。

- 機関の点検も自分で行う。

- 軽微な機関故障はじぶんで修理できるような知識・技術を持つこと。

- 短時間航海でも,備品は必ず積み込むこと。

- 海技免状(免許証),船舶検査証書,船舶検査手帳などは必ず積み込む。

- 救命胴衣

- 着用の義務,定員相当数の積み込み。

- 救命胴衣が余分にあっても定員を超えて乗船させない。

- 出航前の点検は必ず行う。

- 航行中の注意

- 交通量の少ない地域でも,操船に自信があっても海上交通法規は必ず守ること。

- 船首ばかりでなく,周囲の見張りをすること。

- 船位に不安がある場合は,漫然と航海しないで,船位の確認に努める。

- 自分の船の大きさや性能をよく知る。

- 無理な航行をしない。変針するときは,舵を小さく取り,急旋回や急停止は,危険を回避する以外行わない。

- 他船に吸引されないように,他船とは距離をおいて走る。

- 陸上にいるときでも,船の係留状態に注意する。

- 同乗者を乗せるときの注意

- 救命胴衣は,天候が悪くなくても全員着用させること。使用方法も説明しておくこと。

- 船の中央部から静かに低い姿勢で乗せ,左右平均に座らせること。

- 航行中はハンドレール(手すり)などにつかまらせておくこと。

- 同乗者に見張りを任せて,操船に専念するのではなく,自分でも見張りをする。

- 小型船舶操縦士の有資格者が操縦すること。

事故が起きたときの対応

- 自分で全力をあげて応急処置をとる。

- 不可能な場合は,他船や陸上からの救助を求める。

- 他船の遭難を知った船舶は現場に急行し,まず人命の救助に努める。

- 事故の発生

- 慌てず冷静に状況を判断する。

- 責任者である船長が指示する(年齢に関係ない。)

- 人命の救助が最優先

- 遭難信号で周囲に救助を求める。緊急時の通信手段を確保しておく。

- 海上で救助を求める場合,海上保安庁118(湖川は,警察110)

- 防水式携帯電話や防水パックに携帯電話を入れておく。海岸から5マイル程度は携帯が有効である。)

- 落水して海上を漂流している場合の一般的な心得

- 体力の保持に努めるため,必要なとき以外は体を動かさない。

- 漂流してくる油や船体から身を守るため,風上側に泳ぐ。

- 発見されやすいように大きな浮流物の付近に集まる。

小型船舶の船長の遵守事項

小型船舶の免許制度

- 小型船舶操縦者法(船舶職員及び小型船舶操縦者法)

小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項を定め,船舶の航行の安全を図ることを目的とする。- 小型船舶操縦者

- 小型船舶の船長

- 小型船舶

- 総トン数20トン未満の船舶

- 総トン数20トン以上の船舶のうち一人で操縦を行う構造の船舶でスポーツ又はレクリエーションにのみ用いる長さ24メートル未満の船舶

- 総トン数:船の容積をもとにして算出したもの

- 水上オートバイの基準

- 長さ4m未満かつ幅1.6m未満

- 推進機関はジェットポンプ式

- 定員が2名以上の場合は,操縦位置,乗船者の着座位置が直列であること。

- 小型船舶操縦者

- 小型船舶操縦士の免許

- 小型船舶操縦者になろうとする者は,小型船舶操縦士の免許(操縦免許)を受けなければならない。

- 国土交通大臣は,操縦免許を与えたときは,小型船舶操縦免許証を交付しなければならない。

- 小型船舶操縦士の資格

| 資 格 | 航 行 区 域 |

|---|---|

| 1級小型船舶操縦士 | 無制限 |

| 2級小型船舶操縦士 | 平水区域および海岸から5海里以内の水域 |

| 特殊小型船舶操縦士 | 湖川及び海岸から2海里以内の水域 |

- 技能限定

- 一号限定:航行区域,大きさ,推進機関の出力によるもの

- 航行区域:湖,川,指定された波浪が穏やかな一部の海域

- 大きさ:総トン数5トン未満

- 推進出力:15kW(約20馬力)未満

- 二号限定:18歳に満たない者が操縦者として乗船する総トン数5トン未満の船舶

- 一号限定:航行区域,大きさ,推進機関の出力によるもの

- 免許の取得できる年齢(受験できる年齢ではありません。)

- 1級及び2級小型船舶操縦士・・・18歳以上

- 2級小型船舶操縦士(技能限定)・・・16歳以上

- 特殊小型船舶操縦士・・・16歳以上

- 免許の申請

- 試験に合格した日から1年以内に行わなければならない。

- 免許の更新

- 有効期間は5年

- 有効期間満了日の1年前から更新ができる。

- 更新時講習を受講するか又は必要な乗船履歴を満たしていること。

- 免許証の失効

- 有効期間満了前に更新しなければ免許証は失効する。

- 失効再交付講習を受講し,再交付を受ける。(再度の受験は不要)

- 免許証の訂正

- 本籍の都道府県,住所,氏名を変更した場合,免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは,訂正申請を行う。

- 免許証の滅失等再交付

- 免許証を滅失し又はき損したときはは,再交付申請を行う。

- 免許証の申請先

- 地方運輸局,運輸支局,海事事務所 海事代理士が申請を代行します。

※ 免許の申請手続き,合格後の免許申請の手続き及び更新・失効再交付,訂正,滅失等の事務は当事務所で代行しておりますので,こちら↓をご覧ください。

- 地方運輸局,運輸支局,海事事務所 海事代理士が申請を代行します。

- 免許を必要としない船舶は

- ろかい船,係留船

- 長さ3m未満,推進機関の出力が1.5kW未満の船舶であって,プロペラの周囲に人を保護するための装置が取り付けられている船舶

小型船舶操縦者法に基づく遵守事項

- 1 酒酔い操縦の禁止

- 当たり前です。アルコール濃度0.15mg以上で酒酔い操縦

- 2 自己(免許者)操縦義務

- 水上バイクに乗船するとき

- 港則法に定められた港の区域を航行するとき

- 海上交通安全法に定められた航路を航行するとき

- 東京湾:浦賀水道航路,中ノ瀬航路

- 伊勢湾:伊良湖水道航路

- 瀬戸内海:明石海峡航路,備讃瀬戸東航路,備讃瀬戸北航路,備讃瀬戸南航路,水島航路,来島海峡航路,

宇高東及び西航路

- 3 危険操縦の禁止

- 遊泳者その他の水域利用者の付近において,次の方法で小型船舶を操縦し又は他の者に操縦させてはならない。

- 衝突その他危険を生じさせる速力で接近させる操縦

- 急回転,縫(ほう)航(ジグザグ走行)する操縦

- 遊泳者その他の水域利用者の付近において,次の方法で小型船舶を操縦し又は他の者に操縦させてはならない。

- 4 救命胴衣の着用義務

- 着用の義務

- 特殊小型船舶の乗船者

- 12歳未満の者

- 航行中の小型船舶に一人で乗船して漁ろうに従事しているもの

- 小型船舶の暴露甲板に乗船している人

- 着用の義務

- その他の遵守事項

- 発航前検査

- 適切な見張りの実施

- 事故時の対応

- 衝突したとき又はその船舶に急迫した危険があるときは,人命救助に必要な手段をつくす。

遵守事項違反

- 遵守事項の1から4に違反し,違反点数が一定の基準に達した場合には,行政処分(6月以内の免許停止又は戒告)が行われる。

- ただし,再教育講習を受講すれば免除又は軽減の措置を受けることができる。

- 通知を受けた小型船舶の操縦者は,1月以内に講習を受講しなければならない。

- 遵守事項違反点数

| 違反項目 | 点数 | 点数(死傷事故の場合) |

|---|---|---|

| 酒酔い,自己操縦義務違反,危険操縦 | 3点 | 6点 |

| 救命胴衣等の未着用 | 2点 | 5点 |

- 行政処分基準表

| 過去3年間以内の行政処分 | 当該違反+過去1年間の累積点数 |

|---|---|

| なし | 5点 |

| あり | 3点 |

- 再教育による行政処分の減免

| 行政処分の内容 | 減免後の内容 |

|---|---|

| 戒告 | 処分の免除 |

| 1月以内の業務停止 | 戒告又は業務停止期間の短縮 |

| 1月を超える期間の業務停止 | 業務停止期間の短縮 |

- 罰則

- 操縦免許を受有しない者が小型船舶操縦者(船長)として乗船した場合

- 船舶の所有者:6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金

- 操縦者:30万以下の罰金

- 操縦免許を受有しない者が小型船舶操縦者(船長)として乗船した場合

- 免許の取り消し

国土交通大臣は,次のどれかに該当するときは,免許を取り消し,2年間の期間を定めてその業務の停止を命じ,又はその者を戒告することができる。- この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき

- 小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり,海上衝突予防法その他の規定に違反したとき。

小型船舶の検査及び登録制度

- 小型船舶の検査(船舶安全法)

- 船舶の堪航性(たんこうせい)を保持し,人命,財産の安全を図るために必要な船舶の構造,設備などについて定める。

- 船舶検査に関する事項の定め

- 船舶の航行区域に関する定め

- 船舶の堪航性(たんこうせい)を保持し,人命,財産の安全を図るために必要な船舶の構造,設備などについて定める。

- 船舶検査の種類

- 定期検査:6年又は5年(旅客船)に1回行う精密検査

- 船舶を始めて航行させるとき

- 検査の有効期間が完了したとき

- 中間検査

- 定期検査の中間に行う簡易検査(旅客船以外は3年ごと)

- 臨時検査

- 航行条件の変更を行ったとき(船舶の改造,修理,定員,航行区域の変更など)

- その他の検査:臨時航行検査,予備検査など

- 定期検査:6年又は5年(旅客船)に1回行う精密検査

- 日本小型船舶検査機構 (JCI)

- 総トン数20トン未満の小型船の検査を行う機関

- 検査を受けなくてもよい船

- 定員6名以下のろかい船

- 12メートル未満の帆船

- 長さ3メートル,機関出力1.5kW未満の船

- 係留中の船舶など

- 法定備品

- 船舶は船舶安全法に定められた備品を備えなければならない。

- 係留ロープ,いかり,いかりロープ,救命胴衣,救命浮環,信号紅炎,バケツ,消火器など

- ドライバー,レンチ,プライヤ,プラグレンチ (※ ハンマーは含まない)

- 船舶は船舶安全法に定められた備品を備えなければならない。

- 船の証書類

- 船舶検査証書

- 定期検査に合格した船舶に対して航行区域,最大搭載人員を定めたもの。

- 船長は,船内に備え付けておかなければならない。

- 船舶検査手帳

- 定期検査に合格したときに交付される整備手帳のようなもの。

- 船長は,船内に備え付けておかなければならない。

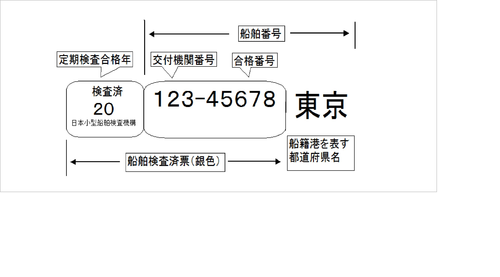

- 船舶検査済票

- 定期検査に合格した小型船舶に交付される。

- 船舶の両げんの外側から見やすい場所に貼っておかなければならない。

- 船舶検査証書

- 航行区域

- 平水区域

- 湖・川・港内など指定された水域

- 沿海区域

- 日本の海岸から20海里以内の水域

- 近海区域

- 東経94度~175度,北緯63度~南緯11度に囲まれた水域

- 遠洋区域

- すべての区域

- 平水区域

- 最大搭載人員:船長,船員,旅客等の乗船者の最大限の人員

- 航行区域,設備等により定められる。

- 1歳未満は算入しない。

- 1歳以上12歳未満は2人を持って1人に換算する。

- 罰則

- 船舶検査証書のない船舶の航行

- 指定航行区域外の航行

- 最大搭載人員の超過

- 中間検査・臨時検査を受けずに航行させた。

- 船舶検査証書,船舶検査手帳の備付け違反若しくは指定条件違反

- 船舶検査済票の貼付違反

- 懲役刑又は罰金刑が科せられる。

- 小型船舶の登録

小型船舶の所有者は,国土交通大臣の登録を受け,船体番号を船体に表示しなければ航行させてはならない。- 登録対象船

- 長さ3m以上の船舶

- 15kW(約20馬力)以上の推進機関を有する船舶

- 長さ12m以上の帆船

- 推進機関を有する長さ12m未満の帆船

- 登録事項

- 船舶の種類,船籍港,長さ・幅・深さ,総トン数,船体識別番号,所有者の氏名・名称・住所,登録年月日,船舶番号

- 登録の種類

- 新規登録,移転登録,変更登録,抹消登録

- 登録窓口

- 日本小型船舶検査機構(JCI)

- 登録対象船

環境への配慮

- 海に捨てられたゴミ等の影響

- 釣り糸などがプロペラシャフトに絡まり,推進器の故障につながる。

- ビニール等が冷却水取入れ口をふさぎ,オーバーヒートする。

- 大量のまき餌により養殖漁業や魚介類に多大な被害をもたらすことがある。

- 廃棄物により,漁網や漁具が損傷を受けたり,付近の景観を悪化させる。

- 不法係留や放置船等

- プレジャーボートの所有は保管場所を決めてから購入する。

- 河川に広い場所があっても勝手に係留してはならない。

- 船舶の処分について分からないことは,マリーナ,海上保安庁,自治体等に問い合わせる。

- 不法係留で,洪水や高潮により船舶が流出することがある。

- 地方自治体の環境保護条例で,船舶の通航を規制している水域がある。

- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

- 目的

- 海洋へ又は海洋施設からの油及び廃棄物の排出規制

- 廃船も規制

- 海上災害の防止,海洋汚染の防除,海洋環境の保全

- 船舶からの油の排出禁止の例外

- 船舶の安全を確保し,又は人名を救助するたの油の排出である場合。

- 他船と衝突して,沈没を避けるためやむを得ず油を排出する場合。

- 目的

- 迷惑防止と環境保全

- 騒音につながるエンジンの改造

- 海岸から十分離れるまで安全な速力で航行する。

- 海水浴場や人家の近くでは高速で走行しないようにする。

- 早朝や夜間にはなるべく出入港を控える。

- 高速走行する場合には,早朝や夜間を避ける。

練習問題へ

総訪問者数:109753 本日:5 昨日:6